Le proteste della Grande Marcia del Ritorno, iniziata a Gaza nel Marzo 2018, hanno segnato un momento significativo per i palestinesi. Fondamentalmente, queste proteste cercarono di affrontare due questioni principali:

Innanzitutto, il diritto al ritorno. I palestinesi chiedevano il diritto di tornare nelle case da cui furono espulsi con la forza nel 1948 per far posto alla fondazione di Israele. Questo sfollamento di massa, che risultò nella Nakba, è rimasto per decenni una questione centrale e irrisolta nel conflitto palestinese-israeliano.

In secondo luogo, il blocco israeliano contro Gaza. Un’altra richiesta fondamentale dei manifestanti fu infatti la revoca del blocco israeliano su Gaza, durato 16 anni. Le Nazioni Unite e altri organismi internazionali hanno definito questo blocco una forma di punizione collettiva, poiché ha gravemente limitato la circolazione di persone e merci dentro e fuori Gaza. Questo blocco ha avuto conseguenze disastrose, tra cui un accesso limitato ai beni di prima necessità, alti tassi di disoccupazione e un’enorme dipendenza dagli aiuti umanitari internazionali.

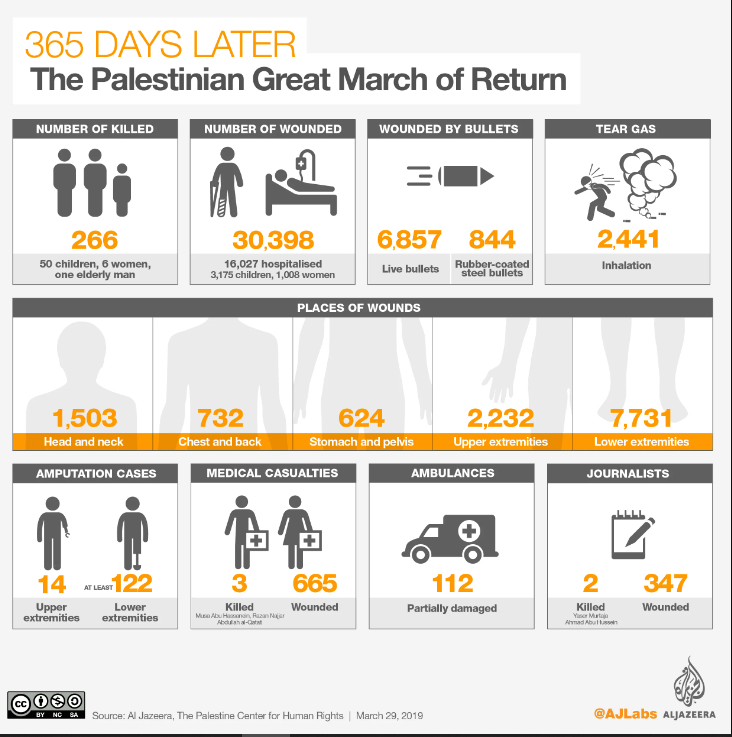

Le proteste pacifiche hanno avuto una durissima risposta da parte delle forze israeliane, risultando in una repressione violenta e sanguinosa con innumerevoli vittime tra i manifestanti palestinesi. Le azioni israeliane durante queste proteste si sono aggiunte alla lunga lista di rimostranze avanzate dai palestinesi a Gaza e finite nel sangue.

Nel corso del tempo, la Grande Marcia del Ritorno – durata circa un intero anno dal 2018 al 2019 – è diventata un movimento sociale ad ampio raggio che ha riunito vari segmenti della società civile palestinese. È andato oltre le fazioni politiche e ha coinvolto organizzazioni non governative e individui di ogni ceto sociale. Questa inclusività illustra la diffusa frustrazione per lo status quo e il desiderio di cambiamento.

Sebbene gli obiettivi immediati delle proteste non siano stati raggiunti, il movimento ha svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare la comunità internazionale sulla situazione a Gaza e sulle azioni del governo israeliano insegnando a molti – ed in primis i palestinesi – i limiti della sola resistenza pacifica. La protesta ha sì offerto una nuova prospettiva agli occhi della popolazione mondiale e ha incoraggiato un ulteriore cambiamento dell’opinione pubblica in favore dei palestinesi, ma a livello istituzionale il responso è stato nullo. La Grande Marcia del Ritorno è riuscita ad aprire per breve tempo le porte al riconoscimento globale della lotta palestinese e al contempo a chiarire i limiti della sola lotta pacifica.

La Grande Marcia del Ritorno rappresenta solo un esempio di tanti altri tentativi pacifici da parte dei palestinesi che hanno avuto come risposta nei decenni principalmente il silenzio della comunità internazionale e la violenza repressiva da parte di Israele. Così affermò il direttore delle operazioni dell’UNRWA a Gaza, Matthias Schmale, nel 2018: “Da quando sono iniziate le manifestazioni in gran parte pacifiche un anno fa, non solo sono morte quasi 200 persone, ma migliaia di altre hanno subito ferite che le segneranno per sempre. La tragica e inutile perdita di vite umane, l’impossibilità delle persone ferite di lavorare o di tornare a scuola e le implicazioni psicologiche a lungo termine di questa violenza li colpiranno per molti anni a venire, aumentando la loro disperazione”. Oggi vediamo la realizzazione di quelle parole.

Il fallimento della Marcia del Ritorno nel raggiungere i suoi obiettivi pacifici e l’escalation della violenza nel contesto attuale del 2023 dopo il 7 Ottobre possono essere collegate al mancato riconoscimento delle richieste avanzate pacificamente: il fatto che il diritto al ritorno e la fine del blocco israeliano non siano stati realizzati nel corso degli anni ha contribuito ad una crescente frustrazione tra i palestinesi. La mancanza di progressi diplomatici ha alimentato il dissenso e la percezione che i mezzi pacifici non possano portare ai risultati desiderati. Le speranze di iniziative come la Grande Marcia hanno visto i palestinesi ridursi a carne da macello di fronte ai proiettili israeliani e questo, per i palestinesi e per mondo arabo-islamico e anche oltre, ha dato un segnale forte che da allora si traduce in un supporto crescente nei confronti di Hamas a livello globale e nel mondo arabo-islamico, come mostrano anche i dati.

Si potrebbe chiedere come sia possibile che il mondo arabo-islamico sia schierato così apertamente – seppur non all’unanimità – con Hamas, e cioé con il gruppo terroristico che ha attuato quegli atroci attacchi? La risposta risiede nella domanda stessa che è fallace. Hamas non è infatti considerato un gruppo terroristico non solo da quasi tutti gli Stati del mondo arabo-islamico, ma anche da molti altri Stati nel mondo. Questo significa che nel resto del mondo ai rappresentanti di Hamas viene dato più spazio mediatico e politico da anni per argomentare la loro causa e sottoporla all’opinione pubblica.

Leader di Hamas come Khalid Mishal e Haniye Ismail sono considerati da molti delle semi-celebrità che portano avanti una giusta causa di resistenza anti-coloniale ed anti-apartheid come fece il FLN in Algeria e l’ANC in Sud Africa. Scientificamente è lo stesso RAND a confermare che “la forza principale dell’FLN ruotava attorno al rapido uso del terrore per alterare il contesto politico del conflitto algerino” e che poi risultò nella liberazione dell’Africa. Insomma, l’esempio del FLN è un caso da manuale di un metodo sbagliato usato per una giusta causa. Persino Nelson Mandela fu tenuto nella lista USA di terroristi fino al 2008. Mandela, dopo la brutale repressione di Sharpeville del 1960 da parte del regime apartheid Sud Africano contro i protestanti africani e risultato nel massacro di 69 protestanti, fondò il gruppo paramilitare Umkhonto we Sizwe (“Lancia della Nazione”), che divenne il braccio armato dell’ANC e che nelle sue attività d guerriglia uccise anche civili. Quanto a Hamas, i suoi membri piazzarono bombe su autobus per uccidere i coloni israeliani e lo stesso Israele iniziò la sua storia col il terrorismo con gruppi come Levi, Irgun, e Hagana, e quest’ultimo fu addirittura integrato nel neo-Stato israeliano dopo il 1948 diventando l’esercito israeliano, o IDF.

Questi attori utilizzarono – a torto – il terrorismo come metodo di resistenza, escluso Israele che lo utilizzò con scopi offensivi e di occupazione. La visione del “civile” in queste istanze di occupazione è ben diversa da quella che adottiamo comunemente, specificatamente per quei movimenti di resistenza armata che vogliono sconfiggere una forza occupante. Un individuo che contribuisce attivamente al sistema apartheid, ad esempio, anche indirettamente vive in una zona grigia politicamente da questo punto di vista e questo fa parte della complessità politica in cui i movimenti di resistenza armata hanno operato storicamente. Che dire allora di Hamas? Ritornando al caso del 7 Ottobre, le linee guida di Hamas e del suo braccio armato – le brigate Al Qassam – sono state fin dall’inizio quelle di non bersagliare bambini, donne, e non combattenti.

Varie analisi e ricostruzioni dei fatti e delle testimonianze ha mostrato che una parte dei miliziani di Hamas è andata fuori controllo durante l’offensiva uccidendo alcuni coloni che si sono arresi o lanciando esplosivi contro i bunker per colpire i coloni armati (e non) al loro interno. Nello scontro a fuoco feroce con le forze israeliane molti civili sono morti nel fuoco incrociato come anche riportato da alcuni sopravvissuti ed in alcuni casi – come riporta anche Haaretz – gli stessi soldati israeliani presi dal panico hanno bersagliato con colpi d’arma da fuoco e con bombardamenti le aree in cui si trovavano sia miliziani che civili. Altre notizie come quelle dei bambini decapitati e delle donne incinte sventrate o donne stuprate sono state confutate come fake news facenti parte della propaganda israeliana. Mentre Hamas ha denunciato qualsiasi uccisione civile avvenuta il 7 Ottobre in molte interviste definendole come errori operativi non facenti parti delle loro linee guida è risaputo che in tempi di guerra la propaganda non è certo univoca e la prima cosa che muore è la verità. Solo un’indagine indipendente potrà confermare la reale versione dei fatti ma è innegabile ad oggi il valore politico delle dichiarazioni fatte da entrambe le parti coinvolte e che in questi giorni non possono che essere corroborate dai giornalisti e dalle inchieste.

Sappiamo, ad esempio, che la politica di bersagliare i civili per colpire potenzialmente i miliziani di Hamas fa parte dichiarata della risposta israeliana così come il blocco di acqua, elettricità, e accesso di aiuti umanitari e di cibo in chiara violazione dell’articoli come il 51, 52 e 57 dei Protocolli addizionali della Convenzione di Ginevra . E sappiamo che gli ostaggi tenuti da Hamas sono stati trattati umanamente, come confermato dagli stessi ostaggi liberati come nel caso di Yocheved Lifshitz. Sappiamo anche che parte delle azioni del 7 Ottobre costituiscono violazioni del diritto internazionale e crimini di guerra e particolarmente per la morte dei civili causata. Sappiamo anche che le morti civili di Israele del 7 Ottobre si configurano in un complesso contesto caratterizzato da una oppressione unilaterale da parte di Israele nei confronti dei palestinesi e che ha visto crimini contro l’umanità, torture, omicidi, e abusi contro i palestinesi che sono durati quasi un secolo.

E’ proprio questo che oggi sta portando sempre più intellettuali in Occidente a denunciare i crimini perpetrati il 7 Ottobre ma anche a contestualizzarle nella Storia e arrivando a negare la natura terroristica di Hamas e della contro-offensiva del 7 Ottobre, che viene inquadrata invece come una operazione militare che ha visto delle violazioni del diritto internazionale ma che nella sua natura complessiva si configura come tentativo di resistenza armata nei fatti e nelle dichiarazioni.