Parlarne oggi sembra quasi come parlare di fatti successi tanti anni fa, quando eravamo piccoli e di cui si ha un vago ricordo eppure fino al febbraio 2020 è stato il terrorismo “islamico” a fare da padrone sulle angosce, le paure e le fobie delle società moderne.

Poi, come per magia, prima la pandemia ha fatto svanire il terrorismo, infine sempre per magia, dal 24 febbraio 2022 è la guerra in Ucraina ad aver dissolto due anni di delirio sanitario collettivo per porsi al centro delle ossessioni del mondo occidentale. Troppi interessi in gioco perché prima o poi il “terrorismo” non ritorni in auge.

Storicamente è almeno dagli anni ’90, dalla dissoluzione del comunismo sovietico, che l’Occidente aveva individuato il nuovo nemico da combattere, che prendesse il posto lasciato vuoto dai russi, all’epoca addomesticati e sotto controllo prima con Gorbaciov e poi con Eltsin.

I nuovi cattivi, odiati da tutti nei film e telefilm americani siamo diventati noi musulmani, rei di disprezzare le libertà occidentali che vogliamo a tutti i costi distruggere e sopprimere. Prima i cattivi e barbuti arabi (categoria in cui si son fatti rientrare dai bosniaci agli afghani passando per i persiani) poi anche i convertiti occidentali, traditori ingrati odiatori di sé stessi, a cui qualche fanatico straniero aveva fatto il lavaggio del cervello. In maniera abbastanza grossolana questo è il modo in cui siamo stati visti e dipinti negli ultimi 30 anni dai media dominanti.

Il furto di identità si verifica quando qualcuno utilizza le informazioni di identificazione personale di un’altra persona senza la sua autorizzazione, per commettere frodi o altri reati. Così ci siamo sentiti e ci sentiamo noi musulmani di fronte a quelli che vengono definiti terroristi “islamici”, vittime di un furto di identità: qualcuno a noi sconosciuto agisce in nome e per conto nostro senza aver avuto il nostro consenso. I media dominanti hanno quasi sempre accreditato il ladro di identità come l’originale senza interpellarci e da questa mistificazione sono nate analisi e conclusioni fuorvianti, al limite del vaneggiamento.

Pochi lavori come quello di Olivier Roy hanno cercato di far luce sul fenomeno del terrorismo presunto islamico in modo onesto, scevro da preconcetti e pregiudizi, confutando quelli principali, uno ad uno, attraverso dati ed informazioni reali ed accessibili a tutti. Quasi ogni pagina del libro “generazione Isis” contiene analisi e conclusioni che meritano di essere sottolineate e meditate rendendo il lavoro di sintesi abbastanza arduo.

Sebbene si faccia una breve introduzione sulla storia del jihadismo moderno fatto risalire principalmente alle interpretazioni di Said Qutub ed alla storia dei movimenti di ribellione di Palestina ed Egitto, il campo di analisi è circoscritto al ventennio 1995-2015 e principalmente (ma non esclusivamente) alla fenomenologia apparsa in Francia e Belgio.

Il 1995 è l’anno in cui viene fatta risalire la nascita dei terroristi definiti “homegrown”: principalmente nati in occidente, oppure occidentalizzati e che non hanno legami con i paesi di origine delle loro famiglie.

Un primo spunto di analisi è la differenziazione tra jihadisti e terroristi, mentre i primi sono quelli partiti a combattere nei vari scenari di guerra (Bosnia, Afghanistan, Siria etc.) i secondi sono quelli che si immolano in attentati suicidi cercando, attraverso la morte, la redenzione da una vita, fino a qualche giorno prima, spesso peccaminosa (cit: e la salvezza passa per la morte, che costituisce il cammino più breve e sicuro).

Sebbene solo una parte dei terroristi sia stata jihadista data la contiguità dei due gruppi, i terroristi sono classificati come un sottogruppo dei jihadisti. Nel ventennio 1995-2015 il profilo tipico di questi due gruppi è rimasto sostanzialmente stabile: predominanza (75%) della seconda generazione di immigrati, integrazione iniziale nella società, passaggio per la piccola criminalità, radicalizzazione in carcere ed infine attentato e morte armi in mano dinanzi alle forze dell’ordine.

La maggior parte dei radicalizzati è profondamente immersa nella cultura giovanile della società in cui vivono: dal modo di vestire alla musica per finire allo stile di vita. Altra caratteristica oltre all’ignoranza e alla mancanza di un’educazione religiosa è la riscoperta improvvisa della religione dopo una vita peccaminosa (born again) in maniera individuale o in piccoli gruppi ma mai attraverso un’organizzazione islamica.

La radicalizzazione avviene nella maggior parte dei casi all’interno di un gruppo amicale o tramite Internet e non nel quadro di una moschea (tranne qualche sporadico caso in UK di moschee “militanti”). Questi dati da soli basterebbero a “scagionare” (se ce ne fosse bisogno) le organizzazioni islamiche e le moschee operanti in Europa da ogni coinvolgimento con la radicalizzazione ed il terrorismo, ma va da sé che il discorso dominante va da tutt’altra parte. Anche gli obiettivi non sono cambiati nel tempo: per la maggior parte attacchi a trasporti e spazi pubblici, ma anche in qualche caso a personalità di spicco dell’islamofobia (Charlie H., vignettisti danesi etc), entrambi soft target, obiettivi piuttosto facili da colpire.

La tesi principale a cui arriva l’autore è che ci sia stata un’islamizzazione della violenza giovanile frutto delle fratture sociali e generazionali delle società europee e non il contrario come da credenza comune: “il terrorismo non deriva dalla radicalizzazione dell’Islam, ma dall’islamizzazione della radicalità”.

Il fatto che l’Islam venga scelto come struttura di pensiero e di azione violenta da parte dei “ribelli” è fondamentale, ed è proprio questa “islamizzazione della violenza” che l’autore cercherà di comprendere e spiegare. A parte qualche tratto comune, non esiste un tipico profilo sociale ed economico dei radicalizzati. E’ vero che le banlieue siano sovra rappresentate, ma ciò è dovuto al fatto che in esse vivono la maggior parte delle seconde generazioni.

L’autore contesta la vulgata comune di media e politici francesi secondo cui tutte le rivolte delle banlieue abbiano qualcosa di religioso e trovino fondamento nell’islam radicale. Accuse che sapientemente amalgamate alla condanna delle legittime rivendicazioni dei musulmani (causa palestinese, libertà di velo, richiesta di cibo halal etc) problematizza la presenza musulmana in Francia a scopi politici ed elettorali.

In realtà i dati empirici confermano che il terrorismo coinvolge piccoli gruppi chiusi e si riproduce senza attingere alla vita sociale circostante nonostante si tenda da più parti a fare del terrorismo l’esito del fallimento dell’integrazione degli immigrati musulmani.

Conclusione quest’ultima inesatta perché non tiene conto del fatto che in Francia l’insieme dei musulmani integrati ed in ascesa sociale siano la maggioranza (ad esempio circa il 10% dei militari francesi, 8-10 mila persone sono musulmani).

Un’altra delle constatazioni che confutano i miti d’oltralpe è che i radicalizzati non provengono dalle zone definite dai media francesi “salafite”: la mappa della jihad non coincide affatto con quella delle banlieue, i jihadisti non sono il prodotto dei quartieri considerati a rischio.

Non esiste nemmeno un peculiare profilo psicopatico del terrorista, inoltre è interessante notare come psichiatri e psicologi si occupino sempre più spesso della radicalizzazione. Probabilmente ciò ha a che fare più con le opportunità economiche offerte dal mercato nascente della de-radicalizzazione che con una nuova patologia.

L’autore fa notare come spesso si facciano risalire a qualche organizzazione eversiva islamica anche le azioni di lupi solitari, squilibrati con patologie psichiatriche che invece di sentirsi Napoleone si fanno affascinare dalla narrazione dominante sull’Isis emulandolo e rivendicando poi l’azione a nome della stessa organizzazione con cui non hanno mai avuto nessun effettivo legame.

L’autore nota come dal 1995 in poi, non si ha un legame diretto tra uno specifico conflitto e la biografia del terrorista o jihadista (nessuno va a combattere nel luogo di origine della propria famiglia, nessuno si appella alle sofferenze del paese di origine per giustificare la propria rivolta). Da ciò ne consegue un dato importante, che la radicalizzazione precede il reclutamento, basta un “agente di contatto” fra il gruppo locale e l’organizzazione a cui di seguito si dichiarerà di appartenere e si passa all’azione senza essere spinti da quest’ultima.

Nessun rapporto con le fonti islamiche

Per quanto riguarda l’immaginario dei jihadisti ed il loro rapporto con l’islam uno degli errori che più spesso esperti ed analisti fanno nel cercare di interpretare il fenomeno è di privilegiare l’analisi dei testi.

Tuttavia nella realtà i jihadisti non passano alla violenza dopo una riflessione sui testi, per farlo dovrebbero disporre di una cultura religiosa che non hanno e non sembrano interessati ad acquisire.

Non si radicalizzano perché hanno letto male i testi o sono stati manipolati: sono radicali per scelta, è solo la radicalità che li attrae. Una costante è la scarsità della cultura religiosa dei jihadisti anche se spesso hanno una scolarizzazione laica abbastanza alta. Per comprendere davvero il fenomeno bisogna separare la religione (i testi e le esegesi) dalla religiosità: “il modo in cui il credente vive la fede e si appropria di elementi teologici, pratiche, immaginari e riti per costruirsi una trascendenza che nel caso del jihadista si incardina sul disprezzo della vita, la propria e quella degli altri”.

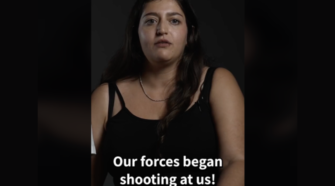

Dalle parole degli stessi jihadisti si comprende il loro immaginario: si sentono investiti del compito di punire gli oppressori della Umma (concepita ed immaginata più come un dato geografico che storico), vogliono difendere “il popolo musulmano” o “vendicare i miei fratelli e sorelle musulmani” e dichiarano di amare e cercare la morte più della vita “noi amiamo la morte come voi amate la vita”.

Nei loro discorsi ogni conflitto locale diviene metafora di un conflitto millenario che terminerà solo con la battaglia finale. Non si parla di Palestina, Cecenia, Cina, Bosnia o Iraq perché i radicalizzati non si collocano mai all’interno delle lotte anticolonialiste dei padri (che secondo loro hanno fallito). “In proposito, è assai significativo che nessun jihadista, musulmano di nascita o convertito, abbia a nostra conoscenza militato in un movimento filopalestinese o in un qualsiasi comitato di lotta contro l’islamofobia e nemmeno in una ONG islamica”.

Al Qaida e l’Isis attaccano obiettivi ebraici ma mai Israeliani. I Jihadisti occidentali che vanno in Siria combattono contro Hamas e Hezbollah più che contro quelli che chiamano i crociati. Il loro immaginario è sconnesso dalla realtà contemporanea del Medio Oriente, partono dal mondo reale per andare verso un mondo immaginario, e l’iconoclastia di cui sono portatori manifesta una completa indifferenza per la cultura locale. Dopo il 2011 molti partono per la Siria senza una chiara consapevolezza degli attori e delle forze in campo.

Videogame e nichilismo

Il terrorista si sente un eroe e manifesta un amore patologico per l’estetica della violenza: a stupire è il suo incredibile narcisismo, così come il rapporto “derealizzato” con la morte. Egli organizza la messa in scena di sé stesso, prima, durante e dopo (i video postumi) l’atto violento.

La costruzione narrativa si basa sull’immagine degli eroi del cinema o dei videogiochi, l’attentatore interpreta l’archetipo del supereroe non predestinato che fa una vita normale quando un giorno viene chiamato a salvare il mondo diventando un supereroe con poteri sovraumani.

I media dietro all’Isis utilizzano sofisticate tecniche di montaggio tipiche dei videoclip o dei reality in cui la violenza viene rappresentata e sceneggiata in video elaborati: le esecuzioni vengono provate e riprovate più volte prima di essere filmate.

L’improvviso aumento di jihadisti avvenuto dopo il 2012 è senza dubbio legato anche a questa estetica della violenza. Mentre Al Qaeda non giocava su questo registro, l’Isis ha aperto un nuovo spazio di “gioco”, nel senso letterale: immensi deserti percorsi su dei Suv da “eroi” con i capelli al vento in uniformi simil-ninja. I losers delle banlieue divengono belli ed interessanti ed affascinano le belle ragazze sul net, che in molti casi se ne innamoreranno e li raggiungeranno nel teatro di gioco prendendovi parte. Il videogioco si trasforma in epopea su un immenso terreno di divertimento.

Per quanto riguarda la relazione dei jihadisti con la religione, gli studi empirici dimostrano che la maggior parte dei fautori dello “Stato Islamico” non parlano mai di Sharia e quasi mai della società islamica che si edificherà sotto l’Isis, questo perché i giovani radicali non sono utopisti ma nichilisti in quanto millenaristi, fanno parte della generazione “no future”.

Nessuno di loro partecipa attivamente alla vita della società dei paesi in cui fanno il jihad, nessuno è medico o infermiere pronto ad aiutare il prossimo, in compenso per loro la morte in battaglia cancella una vita di peccati e ciò spiega perché la questione della pratica religiosa non sia fondamentale.

“Il nichilismo (l’inanità della vita) è parte integrante del loro misticismo (raggiungere Dio)”. Nell’escatologia di questa organizzazione la vittoria dell’Isis annuncerebbe la venuta dell’Anticristo, il Dajjal, e di conseguenza la fine di ogni società umana, anche islamica. “Ci troviamo non nell’utopia (dare vita ad una società migliore, anche al prezzo della morte) ma nel nichilismo: solo la morte permette di accedere al paradiso.”

Molti dei giovani trasferiti in Siria manifestano notevoli difficoltà ad accettare la disciplina, anche quella religiosa, dalle loro descrizioni sembrano non attribuire particolare importanza alle norme quotidiane dell’halal, alle cinque preghiere quotidiane, al cibo conforme ai dettami religiosi.

L’autore ci tiene ad evidenziare come da questo comportamento si possa dedurre che, contrariamente a quanto detto dagli “esperti”, il salafismo non possa essere considerato la fonte della radicalizzazione perché i salafiti non conoscono scorciatoie per il paradiso, non transigono da una pratica ortodossa, mentre i radicali all’opposto cercando la scorciatoia dispensandosi dalla pratica della fede.

Un fattore importante secondo Roy nella radicalizzazione dei giovani musulmani di seconda generazione ed in minor parte nei convertiti è da ricercare nella “deculturazione”: entrambi hanno perso, per necessità o scelta, la religione radicata culturalmente dei loro genitori. Tuttavia essi si vantano della loro deculturazione perché da losers marginali li trasforma in attori della globalizzazione uniformizzante in cerca di un “essere globale” che renda vane le radici che a loro mancano.

La deculturazione è alla base della ricostruzione in forma fondamentalista della religione ed a provocarla non è solo l’immigrazione e la globalizzazione ma anche la secolarizzazione.

La laicità non è più un semplice principio giuridico che postula la neutralità dello Stato ma si è trasformata in principio di esclusione della religione dallo spazio pubblico. La laicità alla francese essendo la forma più ideologica di secolarizzazione spiegherebbe la correlazione tra francofonia e radicalizzazione. Il vero problema non è costituito dal razzismo anti immigrati quanto dall’espulsione del religioso, dell’Islam, dallo spazio pubblico.

Olivier Roy vede nella radicalizzazione una rivolta generazionale e nota come “dalla rivoluzione culturale cinese all’Isis, passando per i Khmer rossi, queste rivolte sono caratterizzate dalla volontà di fare tabula rasa, di cancellare la memoria, di ergersi a detentrici della verità difronte ai genitori accusati di aver “tradito” (l’Islam) e non aver trasmesso la verità.” In entrambi i casi si ha a che fare con una contestazione globale contro l’ordine del mondo e non con movimenti di liberazione nazionale.

Per quanto riguarda la percezione che si ha di quest’ultima generazione di terroristi l’autore constata che l’’Isis, lungi dall’aver perpetrato un 11 settembre, crea panico non per la sua capacità quantitativa di uccidere quanto per lo straordinario talento dimostrato nel mettere in scena il terrore: “la grande capacità che ha non è quella di distruggere ma di far paura, una paura che acceca”.

All’Isis viene attribuita dai media occidentali una strategia di conquista del mondo, ma questa visione nega la componente di empiria, di pressappochismo, di errore di calcolo ed improvvisazione di ogni attentato: “il terrore non è una strategia ma un delirio”. La forza dell’Isis risiede nella sua capacità di giocare sulle nostre paure ed in particolare sul timore dell’Islam. Gli attacchi non intaccano la forza militare dell’occidente ma creano una paura generalizzata dell’islam.

La propaganda dell’Isis affascina l’ambiente dei giovani stranieri perché si trova in sintonia con i codici della cultura giovanile moderna. Sul mercato della radicalità il marchio dell’Isis prevale perché in grado di corrispondere meglio alle aspettative dei potenziali clienti: i giovani in cerca di jihad. “Non è l’Isis che ha cercato i giovani jihadisti, sono loro che sono andati dall’Isis.”

Nonostante l’Islam non sia monolitico ma abbia varie anime in competizione fra loro, l’autore accusa l’Occidente di non tenerne conto e di applicare all’Islam un essenzialismo culturale in modo ideologico e sistematico: tutto ciò che di negativo fa un musulmano, viene attribuito al suo credo, mentre i comportamenti dei non musulmani sono rigorosamente individualizzati.

Il lavoro di Roy confuta molte delle credenze sbagliate diffuse sul terrorismo ed il jihadismo, racconta una storia diversa da quella dei media tuttavia lascia il sapore di un lavoro incompiuto. Quello che manca nella quasi totalità dei lavori sul terrorismo “islamico” compreso questo è la ricerca dei mandanti, dei burattinai.

Anni di indagine sugli anni di piombo in Italia hanno portato alla luce i legami tra l’eversione sia di destra che di sinistra e gli apparati deviati(?) dello Stato o della Nato che dirigevano, addestravano ed armavano le mani dei terroristi. Nulla di ciò è stato fatto per quanto riguarda il terrorismo “islamico”.

Sebbene in un paragrafo l’autore ammetta che negli anni 90 in Algeria molti dei massacri attribuiti ai jihadisti fossero opera dei servizi segreti, l’analisi non va oltre, si ferma lì. L’autore non si fa domande scomode sul terrorismo dall’11 settembre in poi.

Non si chiede per esempio come sia stato possibile per qualche sfigato della provincia imperiale mettere in moto una macchina propagandista di questa portata quando nessuno dei protagonisti aveva frequentato scuole di regia o di cinema, né come mai dai primi del 2000 in poi il SITE (agenzia creata e diretta in USA da un’ebrea irachena legata al Mossad israeliano) detenga il copyright dei video dei terroristi, da Bin Laden ad Al Baghdadi passando per gli attentatori europei. Come mai in qualche caso li abbia pubblicati prima che fossero diffusi dai canali jihadisti stessi (vedi il video di Steven Sotloff nel 2014).

Ammette che l’Isis è il nemico sognato da tutti, che la sua esistenza serva gli interessi degli stati coinvolti, che non sia visto come il nemico principale dalle forze regionali e globali, ma ancora l’analisi abortisce lì, non va oltre. Resta tuttavia un testo sociologico essenziale per comprendere il fenomeno che ci ha violentemente coinvolti negli ultimi decenni.